海绵城市

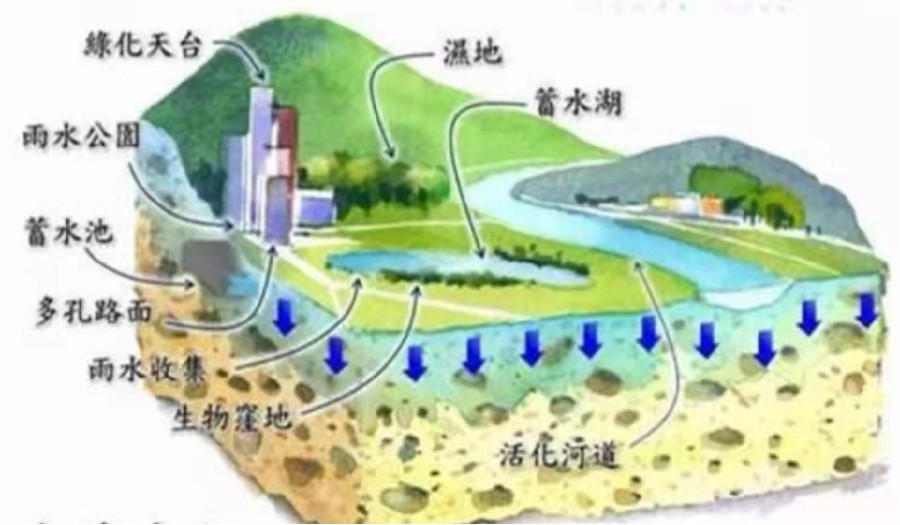

海绵城市,是新一代城市雨洪管理理念,也可称为“水弹性城市”,国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”。我国《海绵城市建设技术指南》中对海绵城市的概念明确定义是:指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

城市通过规划、建设、管理,实现建筑与小区、城市道路、绿地与广场、城市水系等不同下垫面的雨水控制和利用,践行“海绵城市”理念,促进一定程度上解决城市建设工业化进程中出现的水多、水少、水脏问题,达到修复水生态、改善水环境、保障水安全、涵养水资源的多重目标。

北京大学建筑与景观设计学院俞孔坚教授2015年提出海绵城市建设的“三段论”:我们对待水的态度在源头、过程、末端应有所不同,在源头滞蓄,将水留住;在过程中通过蜿蜒曲直的河道、一道道矮堰将其流速减缓;而到了末端,面对迅猛的水势要适应。即从源头消纳滞蓄、过程减速消能、末端弹性适应。

2016年深圳市规划和国土资源委员会编制发布了《关于印发〈深圳市海绵城市规划要点和审查细则〉的通知》(以下简称“《规划》”),2019年进行了修订。《规划》提出定义:海绵城市是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。《规划》计划到2030年,城市建成区80%以上的面积达到目标要求。提出总体目标:

水生态方面,加强蓝绿线的划定和管理工作,禁止侵占河湖水域岸线;基本完成“三面光”岸线改造,恢复河湖水系的生态功能;

水环境方面,有序推进点源、面源的治理工作,保障地表水环境质量有效提升和水环境功能区达标;完善雨污分流制管网;

水资源方面,加强雨水、再生水、海水等非常规水资源的利用工作,有效补充常规水资源,提高本地水源的保障能力;

水安全方面,有效防范城市洪涝灾害,内涝灾害防治标准达到50年一遇,城市防洪标准达到200年一遇;

制度建设方面,制定海绵城市规划建设管控制度、技术规范与标准等长效机制。

梅沙片区大梅沙河已经建成海绵型河流,河岸设置了透水铺装、生物滞留设施、打造生态驳岸,最大限度地实现雨水在区域内的积存、渗透和净化,也实现了河道生态调蓄功能,重塑亲水岸线,保障河道水质,减少雨水径流直接带入河流的面源污染,也减少河流额外补水与水污染治理的碳排放。内湖人工湿地、奥特莱斯小镇等区域也通过植入多样的海绵设施,构建了区域海绵网络系统。

更多阅读:

俞孔坚:基于自然,顺应自然,利用自然——“海绵城市” 与城市生态韧性

▲扫一扫在手机上查看分享本文