工作简报 | 绿源环协2025年第三季度工作简报

积极参与上级党委活动: 8月8日,派代表参加深圳市青年社会组织联合党委组织的“支部书记讲党课”活动。绿源党支部代表结合生态环保领域特点,分享了学习《习近平总书记在全国生态环境保护大会上的讲话》精神的体会,阐述了其对协会工作的指导意义,促进了跨组织交流。

深学党的创新理论: 9月21日,组织全体党员及入党积极分子专题学习党的二十届三中全会精神,重点研学《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,特别是关于“生态环境治理体系健全”的部署。与会人员结合工作生活实际深入交流,增强了服务生态文明建设的责任感和使命感。

本季度行动旨在联动多元社会力量,通过“实践-观察-创造”的递进模式,深化公众对红树林生态价值的认知,并将保护意识转化为切实的守护行动,共同筑牢蓝色气候防线。

参与力量多元化: 行动成功汇聚了海洋执法队员、企业义工(豪马义工)、青少年少辅队员、园区安保、绿化及管理团队以及普通市民家庭等社会各界力量,体现了环境保护的全民参与性。

行动脉络体系化: 活动设计层层深入,从基础的保育实践,到科学的生态观察,最终升华为共创未来的方案设计,构建了一个完整的公众教育与实践闭环。

1、基础保育实践——感受“海岸卫士”的硬核实力在7月至8月间,我们组织了多场红树林保育实践。志愿者们齐聚坝光湿地,投身于:

环境清理: 开展海岸带净滩,清理塑料垃圾与杂物,清除威胁红树林生长的外来入侵物种。

生态保育: 学习物种多样性保护知识,亲手培育红树幼苗,为“海上森林”的扩张积蓄力量。通过亲身体验,参与者们真切感受到了红树林在护岸减灾、抵御气候变化方面的“硬核实力”。

2、生态科普观察——化身“小小生态学家”7月27日的科普活动将科学调查方法与趣味体验相结合。

科学实践: 在导师指导下,参与者使用样方框进行幼苗密度统计,系统观察并记录招潮蟹、弹涂鱼等湿地生物的习性,填写《生物多样性观察表》。

创新互动: “塑料垃圾换红树宝宝”活动,巧妙地将垃圾清理与树苗培育联系起来,让守护行动更具成就感。此阶段活动让公众从宏观清理者转变为微观记录者,深刻理解了生物多样性的价值。

3、共创未来方案——从“观察”到“创造”8月3日的活动标志着守护行动的升华。在坝光盐灶古村,参与者们分为两大组进行共创:

设计“湿地零碳游览路线”: 各组结合前期体验,设计了富有创意的游览方案,如避开幼苗密集区、设置“垃圾随手捡”打卡点、建议安装“潮汐时刻表”与科普提示牌等,旨在最小化人类活动对生态的干扰。

撰写《公众湿地友好游览公约》: 参与者们共同商讨并撰写行为准则。一位高中生志愿者的发言道出了保护的真谛:“保护不是禁止亲近,而是学会‘温柔相处’。”

在整个季度的活动中,绿源志愿者持续强化并普及了红树林的核心生态价值:

“海岸卫士”: 强调其在防风消浪、护岸减灾方面不可替代的生态功能。

“天然碳汇”: 科普其强大的固碳储碳能力,是应对气候变化的自然解决方案。一位全程参与的志愿者李女士在反馈中写道:“原来红树林的落叶腐烂后形成的腐殖质,才是真正的‘碳银行’!” 这正是活动知识内化的生动体现。

葵涌河水体变色(7月14日): 志愿者发现河水经涵洞后变为乳白色。葵涌街道办迅速核实为深惠城际施工导致地下水外溢,施工单位立即处置,水质于当日恢复正常。

杨梅坑河污水直排(8月12日): 志愿者发现排水口有污水。南澳办事处溯源为旁边餐厅污水管堵塞,并于次日清理完毕。

沙湾河污水直排(8月24日): 志愿者反映污水问题。东湖街道办核查发现,异味根源来自公共厕所化粪池污水溢出,通过联系专业队伍清理化粪池,从根源上解决了问题。

观澜河黑臭水体(9月1日): 志愿者报告黑臭问题。观湖街道协调管养单位排查,发现系截污管堵塞,通过紧急人工清掏,问题得以解决,河道恢复正常排水。

一、 青少年科研实践:推动环境教育从认知到行动

我们创新推出“少年徐霞客”环境科研实践品牌活动,引导青少年化身生态“小侦探”,开展沉浸式环境调查。将中医诊断思维融入环境观察,系统锻炼了青少年的科学思维与实地调研能力。

实现教育模式升级:活动打破了传统课堂界限,使参与者从被动接受者转变为主动探索者。一位学员在分享中深刻指出:“我不只是学习书本知识,更是走出教室,用亲手实践的方式理解环境与城市的关系。”

激发公民责任意识:在成果汇报环节,各小队通过提名“最可疑排水口”、撰写调查报告,将调研数据转化为潜在的行动建议。学员们认识到“我们的记录说不定能帮到环保部门”,标志着环保意识已从认知层面升华为社会责任担当。

一、 推动全民行动:参与构建生态保护协同格局:

8月,绿源志愿者的工作模式与成效获得了省级媒体的关注与报道。在题为《【美丽广东 志愿有我】深圳:多方协作构建生态保护“全民防线”》的报道中,深圳通过多方协作构建生态保护“全民防线”的实践成为典范。绿源志愿者作为核心力量之一,其经验得到了展示与推广。

此外,机构积极参与了《生态环境志愿服务指南》的编制调研会。这一参与行为标志着绿源多年积累的志愿服务实践经验,正从基层实践向行业标准转化,旨在为全省乃至全国的生态环境志愿服务提供规范化、可操作的指引,从而在更广范围内推动“全民防线”的构建。

二、 贡献专业力量:深度参与气候司法前沿研讨

在专业法律领域,绿源协会展现了在环境法治建设中的专业担当。7月11日,协会的孙吟律师、汤鹏律师代表机构出席了由中国政法大学环境资源法研究和服务中心主办的 “司法服务大湾区低碳转型研讨会”。

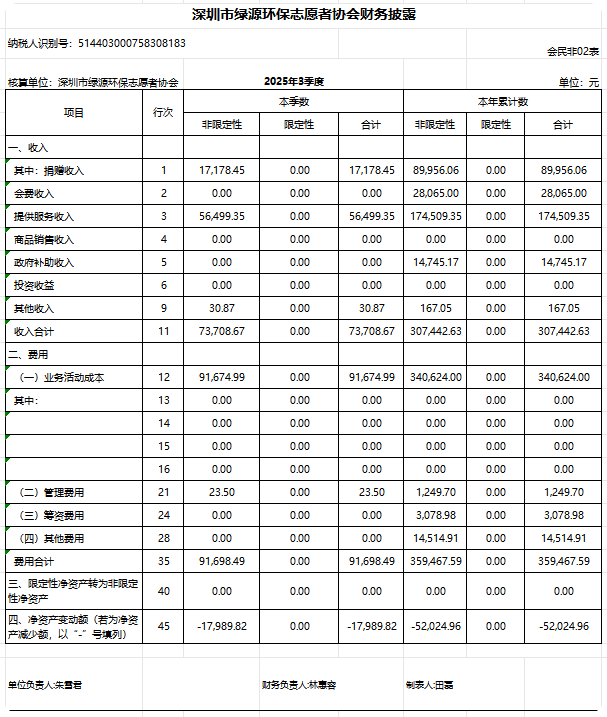

财务披露: